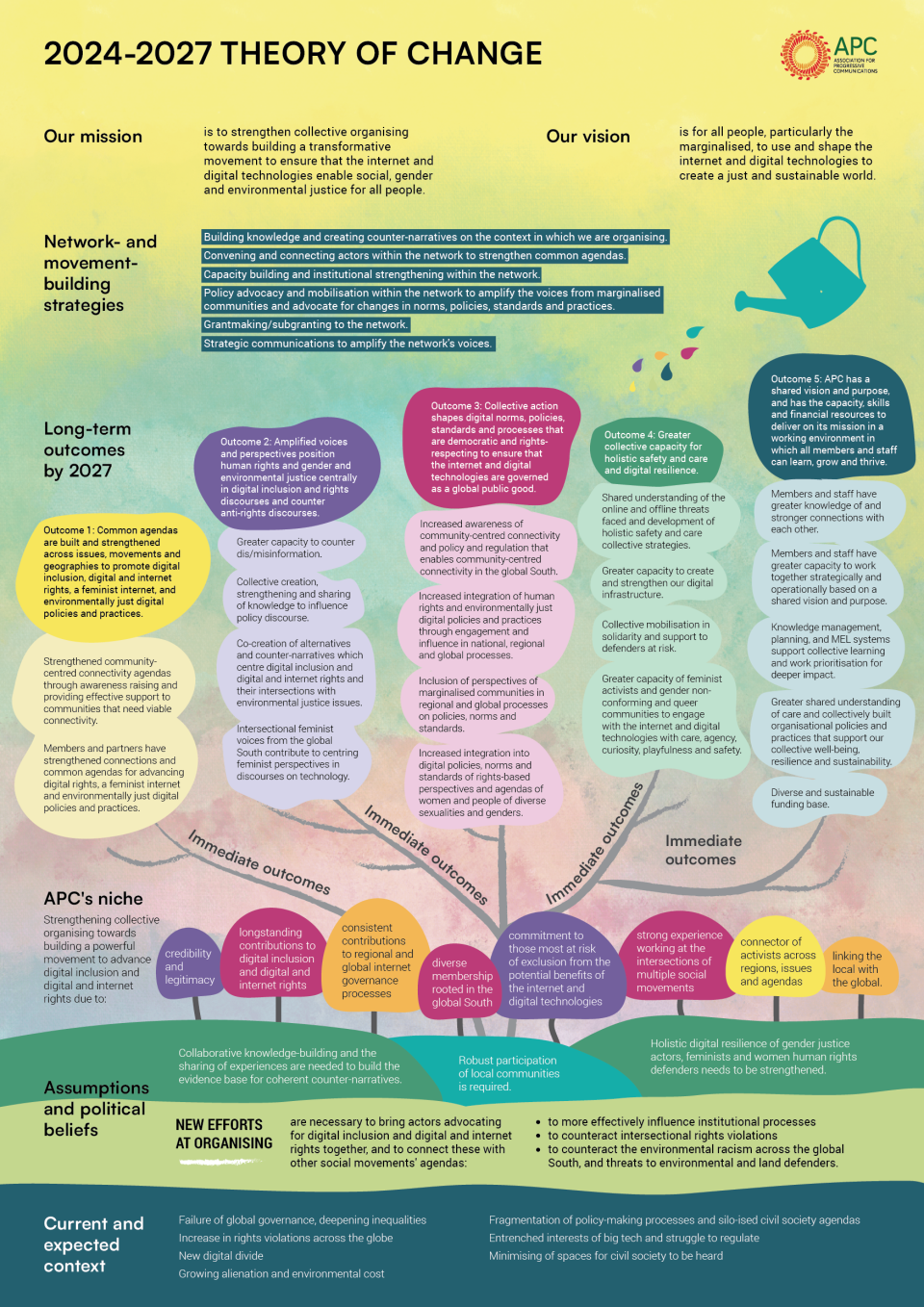

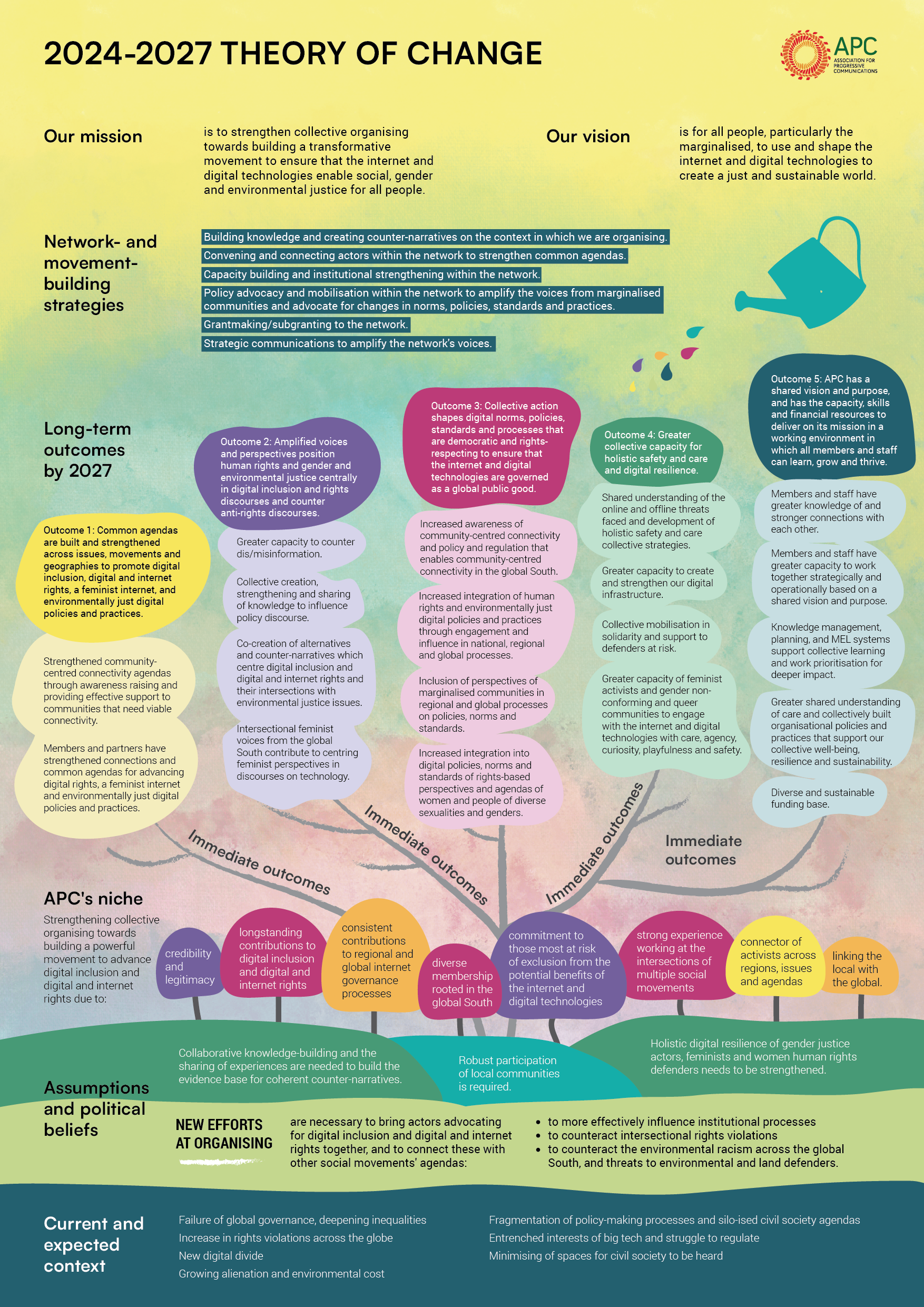

Lisez la version complète du plan stratégique d'APC pour la période 2024-2027 en format PDF et regardez cette infographie de notre Théorie du changement (en anglais)

INTRODUCTION

L’Association pour le progrès des communications (APC) est un réseau d’organisations et d’activistes. Fondée en 1990, l’association vise à mettre les technologies de l’information et de la communication (TIC) au service des individus, des organisations et des mouvements sociaux pour consolider la construction de communautés stratégiques et contribuer au développement humain équitable, à la justice sociale, aux processus politiques participatifs et à la durabilité environnementale.

Lors des consultations visant à élaborer le plan stratégique d’APC 2024-2027, les membres, le personnel et les partenaires d’APC ont souligné la vitesse à laquelle les changements se produisent dans un contexte post-COVID déjà bien fragile. Parmi les préoccupations majeures, on retrouve les changements géopolitiques mondiaux, les guerres et conflits régionaux, l’intensification de la crise climatique, ainsi que la rapidité de la numérisation des sociétés, qui a entraîné une augmentation de la surveillance et de la censure en ligne et accéléré la propagation de la violence facilitée par la technologie. Il a été constaté qu’il existait une fragmentation des efforts de plaidoyer dans les domaines de l’inclusion numérique et des droits numériques et de l’internet, et qu’il y avait une augmentation du nombre d’acteurs divers travaillant sur des causes qui se chevauchent parfois.

Dans le dernier plan stratégique, nous avons compris la nécessité de recentrer la vision et la mission d’APC afin de mobiliser les forces de nos membres, partenaires et alliés pour contribuer à la transformation des systèmes d’oppression et des inégalités qui sont perpétués et renforcés par les modes d’utilisation et de gouvernance des technologies numériques. Nous avons également reconnu le besoin de concentrer davantage les efforts d’APC pour renforcer notre incidence. Dans le contexte actuel de tourmente et d’incertitude mondiale, nous nous engageons à renforcer les capacités d’organisation collective dans le but de construire un mouvement puissant pour garantir que l’internet et les technologies numériques favorisent la justice sociale, la justice de genre et la justice environnementale pour tous les peuples.

Nous pensons qu’en renforçant les capacités d’organisation collective dans le contexte mondial actuel, les acteurs de la société civile seront en mesure de s’opposer à la suppression des espaces politiques et civiques, de plaider en faveur de programmes pour un internet inclusif fondé sur les principes des droits humains, et de contester les nouvelles structures de pouvoir qui conduisent à la répression et à la marginalisation.

PROCESSUS

Ce plan stratégique est le résultat d’un processus de consultation qui s’appuie sur les résultats de l’évaluation à mi-parcours d’APC en 2022, ainsi que sur l’évaluation de notre programme d’accès local sur une période de cinq ans. [2]

Le processus a commencé par une série de consultations avec le personnel d’APC, le conseil d’administration et les membres afin de recueillir leur réflexion sur les changements dans le contexte externe, sur l’état actuel du domaine de l’inclusion numérique et de l’organisation des droits numériques et de l’internet et sur le rôle propre à APC dans ce contexte. Pour faire suite aux idées et thèmes clés qui ont émergé de ces consultations, nous avons mené un sondage auprès de nos membres et partenaires en anglais, espagnol et français. Nous avons aussi organisé des entretiens avec 10 « expert·e·s » qui connaissent bien APC et qui ont une compréhension approfondie du domaine. L’objectif du sondage et des entretiens était de creuser les questions liées au rôle particulier d’APC, et à la manière dont APC pourrait renforcer son impact au cours des cinq prochaines années. Nous avons également réalisé une cartographie des acteurs clés dans le domaine afin de mieux identifier la place et le rôle spécifique qu’APC y occupe.

Ce processus a permis de dégager un certain nombre de résultats clés qui ont ensuite mené à la révision de notre théorie du changement, un processus que nous avons conduit en discutant avec notre équipe de travail. Enfin, nous avons élaboré un projet de plan stratégique à partir de la théorie du changement, afin que le personnel d’APC, le conseil d’administration et les membres puissent en discuter et nous faire part de leurs commentaires.

THÉORIE DU CHANGEMENT

BILAN DU CONTEXTE ACTUEL ET À VENIR

Le présent plan stratégique s’inscrit dans un contexte de grande tourmente mondiale, d’incertitude généralisée et de changement accéléré. Nous sommes confronté·e·s à une terrible intensification de la violence et à une escalade des conflits, notamment en Palestine, en Israël, au Soudan, en Éthiopie et au Myanmar, ainsi qu’à une guerre prolongée en Ukraine. Il s’agit d’un contexte caractérisé par la numérisation et la mise en données rapides des sociétés, avec des économies fragiles dans le Sud global qui tentent encore de se remettre de la pandémie de COVID-19. Il est marqué par une résurgence du nationalisme et du fondamentalisme de droite dans de nombreux pays, par la légitimation de la misogynie et des discours anti-droits, et par la précarité croissante des corps noirs, racisés et de la diversité.

Échec de la gouvernance mondiale et aggravation des inégalités

En 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a fait appel à un « nouveau contrat social, entre les gouvernements, les populations, la société civile et les entreprises ». [10] Son objectif était d’aborder le problème des inégalités mondiales flagrantes mises en évidence par la pandémie et de proposer un moyen de corriger les causes sous-jacentes de ces inégalités, notamment les injustices historiques liées « au colonialisme et au patriarcat, au racisme et à la fracture numérique ». [11] Ainsi, il a identifié que la numérisation et les changements climatiques étaient sans doute les facteurs affectant le plus gravement un avenir durable, et qu’ils menaçaient tous deux d’exacerber les inégalités s’ils n’étaient pas traités dans le cadre d’une coopération mondiale concertée.

La pandémie a amplifié de nombreuses inégalités entrecroisées en plus de révéler les tendances autoritaires de nombreux États, les inégalités mondiales et les privilèges hégémoniques sur des enjeux tels que la distribution des vaccins. [12] Comme APC l’a affirmé dans sa contribution au Rapport mondial de l’ONU sur le secteur public en 2023, « La pandémie de COVID-19 a rendu plus tangibles les défis structurels existants et émergents liés aux inégalités, à la discrimination, à l’exclusion et à la violence, en plus de faire ressortir les tensions dans le continuum d’exercice des droits humains en ligne et hors ligne. » [13]

Ces tensions se sont manifestées par une augmentation de la surveillance en ligne par les États et les entreprises, des atteintes au droit à la vie privée et aux données personnelles, ainsi que des menaces à la liberté d’expression, incluant la censure des médias et l’intensification de la violence de genre en ligne. [14] Dans un contexte de numérisation rapide des services et des économies, alors que les gouvernements tentaient de réagir au virus, de nombreuses personnes, pour la plupart déjà exclues, n’ont pas été en mesure de déplacer leurs activités vers le numérique. À cet égard, la pandémie a montré les effets brutaux de la marginalisation accrue des communautés qui n’étaient pas en ligne, notamment dans leur accès aux services gouvernementaux et au soutien financier au moment où ils étaient le plus nécessaires.

Pour répondre aux violations des droits en ligne et aux menaces, alors que l’impact socio-économique de la fracture numérique était devenu évident, de nombreux acteurs de la société civile à travers le monde ont fait appel à la solidarité avec les communautés opprimées et les populations colonisées, à une meilleure collaboration entre les organisations de défense des droits numériques et à la création de mouvements intersectoriels. Ils ont affirmé que tout changement majeur ne pouvait être obtenu sans la force collective des acteurs ayant une approche fondée sur les droits. Il était nécessaire que les organisations de défense des droits numériques établissent des liens plus significatifs avec les communautés locales afin de garantir une plus grande participation des groupes exclus à l’élaboration de politiques et aux processus de gouvernance de l’internet. [15]

Cependant, au lieu de la cohésion et de la solidarité nécessaires pour lutter contre les inégalités mondiales dans un environnement post-COVID fracturé, c’est l’inverse qui s’est produit. À une époque décrite à juste titre comme symptomatique d’un « échec de la gouvernance mondiale », [16] la polarisation géopolitique s’est accentuée, en particulier au niveau des guerres et des conflits régionaux. Malgré les avertissements de plus en plus pressants du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) concernant l’imminence de la catastrophe climatique, celle-ci continue de faire l’objet d’un manque d’attention chronique. Les tentatives de reprise économique se sont déroulées dans un contexte de confrontation agressive entre des superpuissances qui se disputent la domination commerciale, et qui, pour ce faire, instrumentalisent les politiques nationales et les économies vulnérables comme moyens intermédiaires dans leur compétition. L’insécurité alimentaire s’est aggravée après le début de la guerre en Ukraine, et les violations des droits humains, les déplacements et les migrations forcées se sont intensifiés. Les violations des droits se sont multipliées, la liberté d’expression et le droit de manifester ont été étouffés dans de nombreux pays à travers le monde, tandis que la cohésion des politiques nationales a été ébranlée par les divisions.

Comme indiqué dans une édition spéciale du Rapport sur les objectifs de développement durable de 2023, publié avant la récente intensification de la violence en Israël et en Palestine, « les effets de la crise climatique, la guerre en Ukraine, la faiblesse de l’économie mondiale et les effets persistants de la pandémie de COVID-19 » [17] ont tous eu un impact négatif sur la réalisation de ces objectifs. Le rapport fait état d’une augmentation de la faim et de l’insécurité alimentaire dans le monde, d’inégalités croissantes et d’un « cataclysme climatique » imminent, pour lequel les actions climatiques menées à l’heure actuelle ne suffisent pas. On s’attend à une augmentation de la pauvreté dans le monde, à la précarité des moyens de subsistance et à l’incertitude quant au logement en raison des migrations massives forcées et des nouveaux déplacements de populations.

Toutes ces fractures et divisions se manifestent de manière différente pour les personnes et les communautés à travers le monde, et elles limitent, de plusieurs façons, la possibilité d’une coopération et d’une solidarité mondiale pour faire face aux problèmes urgents de notre époque. Dans ce contexte mondial divisé et inquiétant, le travail d’APC doit s’articuler autour de plusieurs enjeux clés.

Augmentation des violations aux droits humains dans le monde

La montée en puissance des tendances politiques réactionnaires et populistes, ainsi que de l’autoritarisme, se traduit par une augmentation des violations des droits humains et un recul de l’espace civique dans de nombreux pays à travers le monde. Les prises de pouvoir militaires, comme cela a récemment été le cas au Gabon et au Niger, menacent les acquis démocratiques. Dans les pays du Sud, des militant·e·s sont emprisonné·e·s, des journalistes sont persécuté·e·s et surveillé·e·s, les poursuites et le harcèlement pour avoir pris la parole en ligne sont fréquents, et de nouvelles lois ont été adoptées pour compliquer le travail des ONG. [18] Les minorités sont souvent les plus touchées par ces violations, tant en ligne que hors ligne. En Ouganda, une loi anti-homosexualité draconienne a été adoptée, menaçant les personnes homosexuelles de peine de mort, tandis que dans d’autres pays, les attaques en ligne contre les femmes et les personnes issues de la diversité de genres se sont intensifiées. Parallèlement, dans plusieurs régions du Sud global, en raison de collusion entre les États et les grandes entreprises, les défenseur·e·s de l’environnement et du territoire qui agissent sur le terrain demeurent vulnérables et menacé·e·s, y compris d’assassinat.

La numérisation rapide des sociétés a favorisé ce virage vers la droite, avec notamment les plateformes de médias sociaux qui facilitent la polarisation par la désinformation et la propagande, et la censure par la suppression de contenus. Les entreprises technologiques sont également complices de nombreuses violations des droits humains lorsqu’elles fournissent des technologies de sécurité, de contrôle et de surveillance aux États qui se retournent contre leur population. De nombreux gouvernements utilisent des plateformes du secteur privé pour fournir des services publics, avec peu de mécanismes garantissant la transparence et la redevabilité en ce qui concerne la vie privée, l’utilisation des données et des algorithmes, ou la nature des accords conclus avec ces plateformes. Les besoins du marché du secteur privé se sont alignés sur le désir des États de contrôler et de gérer leurs citoyen·ne·s et leurs peuples, une tendance que nous avions déjà soulevée dans le plan stratégique précédent. Le potentiel des nouvelles technologies recourant à l’intelligence artificielle pour intensifier la désinformation, affaiblir la confiance du public et manipuler la population lors des élections, renforce cette complicité et cela constitue une menace bien réelle sur la stabilité démocratique dans les pays du monde entier.

Une nouvelle fracture numérique

L’instabilité mondiale actuelle – en particulier en ce qui concerne les économies en difficulté, les moyens de subsistance précarisés et les changements climatiques – risque de ne pas être facilement atténuée par l’accélération de la numérisation et de la mise en données des économies, comme certains pourraient l’espérer. Au contraire, comme l’a montré la pandémie de COVID-19, la numérisation a entraîné une marginalisation accrue des communautés non connectées et n’a pas permis, dans de nombreux pays, d’augmenter le nombre de personnes en ligne. Des recherches suggèrent également [19] qu’une nouvelle fracture numérique est en train d’émerger et qu’elle n’est pas suffisamment prise en compte dans les plans d’accélération de déploiement des infrastructures. Pour participer correctement à l’économie des données et à son potentiel d’innovation et de développement, il faudra davantage de connexions internet dédiées et abordables, ainsi qu’un accès véritable à l’internet. Sans cela, non seulement les personnes non connectées, mais aussi celles qui sont « à peine en ligne » en raison de multiples facteurs (notamment le coût élevé des données et des appareils), risquent d’être laissées pour compte, ce qui entraînera une augmentation des inégalités mondiales et de nouvelles formes de marginalisation. La participation à l’économie numérique exigera des améliorations importantes et à grande échelle dans des domaines tels que l’éducation ou la littératie et les compétences techniques. Elle nécessitera des mesures urgentes pour réduire le coût de l’accès, ce que les gouvernements et les régulateurs de nombreux pays du Sud global n’ont pas réussi à faire jusqu’à présent.

Accroissement du sentiment d’aliénation et du coût environnemental

Le coût personnel et environnemental de la numérisation, qui touche tous les aspects de la société et de la vie des gens, n’a pas été pris correctement en considération. Dès lors, il faut prendre en compte l’aliénation numérique qui résulte de la mise en données et de la marchandisation de la vie et des interactions personnelles. Il se produit également une aliénation par rapport à l’environnement qui découle du déploiement et de l’utilisation massive des technologies. La production de ces technologies dépend de l’extraction de matières premières, du déplacement de populations et de l’acquisition de terres dans les pays du Sud global, ainsi que de pratiques d’exploitation de main-d’œuvre à bas salaire. La contribution du secteur technologique à la catastrophe climatique est alors croissante : par le biais des émissions de gaz à effet de serre [20] et par les torts environnementaux causés par les déchets électroniques déversés dans les pays d’Asie et d’Afrique, en particulier dans les communautés locales appauvries. Le coût environnemental, les déplacements de populations, les violations de droits humains et de droits du travail ainsi que le racisme environnemental qui accompagnent la production, l’utilisation et l’élimination des technologies sont susceptibles d’augmenter considérablement à moyen et à long terme.

Les intérêts bien établis des géants technologiques et la lutte pour la réglementation

L’évolution du monde numérique pose de multiples défis au niveau politique et de la réglementation du secteur. Ces défis interreliés sont sous-tendus par la relation complexe entre les intérêts des États et ceux des entreprises du secteur technologique. Les États-Unis et l’Union européenne, pour ne citer qu’eux, sont connus pour avoir pris des mesures de réglementation et de taxation des grandes entreprises et plateformes technologiques. Toutefois, le rôle structurel que jouent ces grandes entreprises dans de multiples espaces et secteurs de prestation de services aux États, ainsi que la dépendance des marchés et des économies nationales envers le secteur privé technologique, laissent à penser que l’impact de cette réglementation sur leur influence et leur pouvoir sera probablement limité. Par ailleurs, il s’avère que des États ont pu se servir de grandes plateformes technologiques basées au niveau national et ayant des ramifications internationales pour censurer et contrôler l’information dans des contextes de conflits armés. Dans ce contexte, les instances de régulation se trouvent effectivement en position délicate.

Dans les pays du Sud, des gouvernements ont tenté de créer des cadres politiques et de réglementation propices à notre nouvelle ère de numérisation et de mise en données. À titre d’exemple, l’Union africaine a publié un nouveau cadre politique en matière de données pour tenter d’harmoniser les diverses réglementations nationales afin que les pays africains puissent mieux profiter de l’économie des données et envisager des méthodes d’imposition des plateformes n’ayant pas de présence légale dans leurs juridictions. [21] On note également des efforts pour redynamiser les fonds dédiés à l’accès universel, et pour soutenir des initiatives de connectivité communautaire dans plusieurs pays, [22] entre autres grâce au travail d’APC. Cependant, de nombreux pays du Sud n’ont pas la capacité de participer et d’influencer la gouvernance mondiale et les instances qui définissent les priorités. De ce fait, ils sont largement soumis aux programmes réglementaires et politiques définis par les économies développées et les puissants acteurs du monde de l’entreprise.

Les intérêts des puissantes entreprises technologiques et ceux des États dans ce que l’on appelle la « connectivité significative universelle » risquent aussi de miner les efforts déployés par les communautés pour élaborer des solutions locales d’accès fondées sur les principes de l’autodétermination des réseaux. Parmi ces géants technologiques, certaines entreprises privées de connectivité par satellite occupent déjà une position dominante dans l’industrie, telles que Starlink [23] et Amazon. Parallèlement, les engagements des grandes plateformes technologiques en matière de droits humains suscitent de nouvelles questions et notamment la perte d’acquis en matière de plaidoyer chez Twitter/X qui a dissout son conseil de confiance et de sécurité, les préoccupations persistantes concernant les droits du travail dans l’économie à la tâche, et le lien entre Amazon et la traite de travailleurs et travailleuses en Arabie saoudite. [24]

Une perte d’espaces de parole pour la société civile

On observe une réduction progressive des intérêts de la société civile dans les espaces politiques. Ce phénomène se manifeste par ce qui semble être un fléchissement de l’engagement en faveur d’une gouvernance inclusive et multipartite, tout particulièrement à travers les tentatives de mettre à l’écart le Forum sur la gouvernance de l’internet (FGI) dans le processus d’élaboration du Pacte numérique mondial (PNM). Cette déstabilisation institutionnelle du FGI est allée de pair avec la préférence apparente accordée aux négociations intergouvernementales dans le cadre du processus du PNM, du Sommet du futur et dans d’autres instances liées aux Nations unies, plutôt que de reconnaître la nécessité d’un plan d’action politique multipartite et inclusif pour notre avenir numérique. Il est de plus en plus difficile pour la société civile d’accéder aux forums multilatéraux et d’y avoir un impact. Celle-ci est aussi de plus en plus confrontée à des obstacles qui entravent la mise en œuvre d’une approche multipartite et à des tentatives évidentes d’affaiblir les quelques processus multipartites actifs qui existent. Parmi des exemples récents, le Comité consultatif de haut niveau des Nations unies sur l’intelligence artificielle a été critiqué pour avoir « plus de représentants d’entreprises [y siégeant] que d’organisations défendant les droits humains. » [25] On assiste également à une légitimation de groupes anti-droits dans ces instances. Certains d’entre eux demandent même une reconnaissance légale auprès de différents organes de l’ONU dans ce qui semble être une tentative de s’approprier et de perturber les espaces progressistes de la société civile.

Alors que l’on observe des efforts pour réactiver des processus tels que le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) et pour redynamiser les objectifs de développement durable (ODD), on constate que d’autres initiatives politiques importantes, telles que le NETmundial, sont principalement laissées en dormance. Ces initiatives sont ignorées au même titre que les avancées du FGI en tant qu’espace de collaboration favorisant le co-apprentissage, la discussion et le débat, et ayant des impacts politiques clairs dans plusieurs pays à travers le monde. [26] Il ne semble guère y avoir eu de tentatives de réinterprétation des principes et de la vision du SMSI pour s’assurer que les expériences acquises au cours d’années de coopération multipartite alimentent les futurs processus de politique de l’internet, de gouvernance de l’internet et de coopération numérique mondiale, afin de préserver le multipartisme, la transparence, l’inclusivité, le dialogue et la redevabilité. Au contraire, il se dégage l’impression que ces expériences sont mises de côté dans le but de redéfinir l’orientation des politiques sur la base du nouveau contrat social envisagé pour façonner l’avenir numérique.

La tenue d’événements tels que le FGI dans des pays où la participation d’organisations est restreinte, difficile ou non viable affaiblit la capacité des instances à susciter des échanges solides à partir de perspectives diverses. Ce fut le cas notamment au Japon, où des acteurs de la société civile se sont vu refuser leur visa et c’est ce qui pose problème avec la proposition d’organiser le prochain FGI en Arabie saoudite. [27] Alors que les négociations sur la forme et le contenu du PNM commenceront bientôt, aucun mécanisme n’a été mis en place pour garantir la participation effective de la société civile. Quant aux affirmations répétées des responsables qui dirigent ce processus, selon lesquelles il s’agit d’un processus multipartite, elles n’ont guère été plus que des gestes symboliques.

Des espaces d’élaboration des politiques fragmentés, et des acteurs de la société civile qui opèrent en vase clos

En dehors des forums tels que le FGI, les espaces d’élaboration des politiques et de définition de priorités concernant l’internet sont devenus fragmentés, avec de multiples initiatives et processus qui existent en parallèle. Il est donc difficile pour une seule organisation de suivre l’ensemble des derniers développements, d’acquérir l’expertise nécessaire pour participer activement à chaque espace et d’y apporter les changements nécessaires. La participation de la société civile est encore plus limitée par la répression exercée contre elle dans de nombreux pays. Sa capacité à s’engager est alors restreinte, notamment par de nouvelles réglementations qui étouffent les flux de financement des bailleurs de fonds, de nouvelles lois et limites fiscales imposées au transfert de fonds pour des activités, et par des procédures de visa qui privent de plus en plus les acteurs du Sud global de leur liberté de mouvement.

Cette fragmentation et la diversité des besoins en matière de plaidoyer amène parfois les organisations de la société civile à développer des programmes qui se chevauchent et se concurrencent, ce qui peut entraîner un manque de cohésion entre des campagnes et des objectifs de plaidoyer souvent similaires. Malgré l’hyperspécialisation de certaines organisations qui répondent à des besoins techniques spécifiques en matière de plaidoyer politique et législatif, rares sont les moments d’apprentissage inter-organisationnel. De plus, de nombreux acteurs sont apparus dans les espaces de gouvernance où nous intervenons, et la communication entre les organisations plus récentes et celles plus établies reste limitée, de sorte que les expériences institutionnelles ne peuvent aisément être partagées et transmises. En conséquence, la base de plaidoyer à partir de laquelle les activistes peuvent réclamer des changements se trouve affaiblie. Ces tendances, qui ne peuvent être résolues à court ou moyen terme, ont toutes miné les perspectives de reprise et de stabilité économique post-pandémie nécessaires à l’échelle mondiale. Cela a conduit à l’érosion des droits et à la réduction du potentiel de coopération autour de questions d’intérêt commun, comme les changements climatiques, un avenir numérique commun et les objectifs de développement durable.

HYPOTHÈSES ET CONVICTIONS POLITIQUES

Dans les conditions décrites ci-dessus, de nouveaux efforts d’organisation doivent être déployés pour rapprocher les acteurs qui plaident en faveur de l’inclusion numérique, de la gouvernance démocratique des technologies et droits numériques, et relier leurs préoccupations aux programmes d’autres mouvements sociaux. La construction collaborative de connaissances et le partage d’expériences sont essentiels pour constituer une base de données probantes, nécessaire à l’élaboration de contre-discours cohérents et d’un plaidoyer plus efficace pour la défense des politiques et des droits, et influencer les plans d’action politiques. L’organisation collective est cruciale pour influencer plus efficacement les processus institutionnels et contrer les violations intersectionnelles des droits dans tous les pays du monde. Pour commencer à remédier à l’aggravation des inégalités dans le monde, il est indispensable de compter sur la participation active des communautés locales à cette organisation collective, en particulier les communautés les plus exclues des opportunités numériques, les plus touchées par la détérioration des droits et par le rétrécissement de l’espace civil, ainsi que les plus vulnérables au changement climatique, à la destruction de l’environnement et aux injustices qui en découlent.

Un travail important doit être réalisé pour contrer le racisme environnemental dans le Sud global et les menaces qui pèsent sur les défenseur·e·s de l’environnement et des terres qui s’opposent aux projets de l’État et aux intérêts des grandes entreprises. Dans un contexte mondial où les droits des femmes et des personnes de diverses identités de genre se trouvent de plus en plus menacés, qu’ils soient en ligne ou hors ligne, la résilience numérique des acteurs et actrices de la justice de genre, des féministes et des défenseur·e·s des droits humains des femmes doit également être renforcée. Pour cela, il faut créer des réseaux de soutien qui servent de ressource collective et personnelle pour le travail de plaidoyer mis en œuvre. Comme l’a montré notre travail avec les réseaux de connectivité axés sur les communautés et différents groupes féministes partout dans le monde, ce n’est qu’en suivant une telle démarche holistique de renforcement de la résilience numérique qu’un changement durable peut être réalisé.

Nous croyons que le renforcement de l’organisation collective [28] pour créer un mouvement transformationnel ayant pour but de faire avancer l’inclusion numérique et les droits numériques et de l’internet est la meilleure chance de garantir que l’internet renforce le développement social, politique, culturel, économique et humain et qu’il permette la réalisation des droits humains. En effet, un tel changement systémique à long terme exige la présence d’un pouvoir collectif – des personnes qui ne s’expriment pas uniquement en tant qu’individus ou au nom d’organisations en particulier, mais au nom d’une voix puissante, collective. Si les mouvements sont le plus souvent le moyen le plus efficace pour rendre visibles et faire entendre les voix des communautés marginalisées, ils ont aussi la capacité de créer un changement durable à des niveaux que les politiques et la législation ne peuvent pas atteindre à elles seules, car celles-ci créent à la fois une demande de changement et obligent les acteurs puissants à rendre des comptes. De plus, le pouvoir collectif remet en question le statu quo et l’hégémonie des récits et des perspectives des gouvernements et des entreprises.

À notre sens, un mouvement est « un ensemble organisé d’électeurs et d’électrices qui défendent un programme politique commun de changement par l’action collective » [29] et qui comportent des caractéristiques spécifiques. Les personnes y sont mobilisées en collectifs de manière formelle ou informelle. Il suit un programme politique clair, avec des actions et activités collectives construites autour de la poursuite des objectifs du mouvement et suivant différentes stratégies. Il comporte également des objectifs clairs de changement interne ou externe.

Nous croyons qu’à l’ère du numérique, le développement des mouvements a été transformé par l’internet et les technologies numériques. L’activisme et l’organisation collective ont lieu aussi bien en ligne que hors ligne. Notre travail sur l’internet féministe et le développement de mouvements nous a appris que les mouvements sont d’autant plus forts lorsque les énergies et l’appropriation proviennent d’une multitude d’espaces et d’acteurs. [30]

Nous reconnaissons que les organisations et les collectifs sont souvent à l’origine de la création, du soutien, des services et de la gouvernance des mouvements. Ce sont également les principales structures d’organisation, de formation, de capacitation, de protection et de stimulation pour que les leaders, activistes et membres des mouvements suivent leur programme transformationnel. Nous croyons en outre que les réseaux, et plus particulièrement les « réseaux de mouvements », ont un rôle important à jouer dans le renforcement de l’organisation et de l’action collectives, car ils connectent les acteurs et les ressources dans le but de créer un impact plus significatif que ce que pourrait obtenir un individu ou une organisation par elle-même.

APC est particulièrement bien placé pour jouer un rôle central dans le renforcement de l’organisation collective et développer un mouvement transformationnel qui permette de faire avancer l’inclusion numérique et les droits de l’internet et ce, pour un certain nombre de raisons. Notre crédibilité et notre légitimité se basent sur nos contributions de longue date à l’inclusion numérique et aux droits numériques et de l’internet ; nous contribuons constamment depuis 25 ans à élaborer et élargir les processus régionaux et mondiaux de gouvernance de l’internet. Nos membres, d’une grande diversité, sont largement issus du Sud global, ce qui a permis d’apporter à nos projets et programmes à la fois force et cohérence pour faire entendre les voix et points de vue des communautés marginalisées concernant les enjeux et processus autour de l’inclusion numérique et des droits numériques et de l’internet. Nous avons également une solide expérience de travail à l’intersection de mouvements sociaux très divers, pour connecter les activistes en construisant des ponts entre régions, domaines d’intérêt et programmes, et en connectant le local au mondial.

Les membres d’APC représentent un microcosme des organisations de défense de l’inclusion numérique et des droits numériques et de l’internet, ce qui nous permet de jouer avec beaucoup d’efficacité ce rôle de développement de mouvements à travers et avec notre réseau constitué de membres du personnel, de personnes associées, de membres et partenaires, travaillant en collaboration avec des alliés proches issus du domaine plus large de l’inclusion numérique et des droits numériques et de l’internet. Et comme le montre notre travail axé sur l’internet féministe et le développement de mouvements, avec le temps le réseau gagne en autonomie grâce à l’appropriation partagée de programmes communs et de leadership collectif pour faire avancer les priorités du réseau. [31]

NOTRE VISION ET NOTRE MISSION

Notre vision consiste à ce que toutes et tous, et en particulier les personnes marginalisées, utilisent et développent l’internet et les outils numériques pour créer un monde plus juste et durable.

Notre mission consiste à renforcer l’organisation collective pour créer un mouvement transformateur qui veille à ce que l’internet et les technologies numériques soient propices à la justice sociale, la justice de genre et la justice environnementale pour toutes les personnes.

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU ET DE MOUVEMENT

Nos stratégies de développement de réseau et de mouvement ont pour objectif de réaliser la mission d’APC. Elles soutiennent et renforcent l’organisation collective en interne et entre le réseau des membres, les personnes associées, les partenaires et les organisations alliées de défense des droits humains, des droits numériques, de la justice environnementale et des féministes. Pour ce faire, nous procédons comme suit :

- Mise en place de nouvelles recherches et utilisation renforcée des recherches existantes pour construire des connaissances et créer des contre-récits sur des questions et des tendances émergentes qui affectent la société dans laquelle nous nous organisons.

- Rassemblement et mise en relation des divers acteurs et groupes d’intérêt au sein du réseau afin d’établir et de renforcer des liens et des programmes communs parmi les diversités d’enjeux et de régions.

- Renforcement des capacités et des institutions au sein du réseau afin d’améliorer la capacité d’action collective sur des plans d’action communs.

Plaidoyer politique et mobilisation dans le réseau pour amplifier les voix des communautés marginalisées, faire pression sur les parties prenantes et plaider en faveur de modifications dans les normes, politiques, standards et pratiques, en particulier en matière de gouvernance de l’internet et des technologies numériques.

- Octroi de subventions au réseau pour financer leur travail, renforcer les relations intra-réseau et les aider à s’engager dans l’élaboration et l’action collective sur des programmes communs.

Communications stratégiques pour amplifier les voix et les points de vue du réseau.

RÉSULTATS SUR LE LONG TERME

Nous nous engageons à constituer d’ici 2027 un réseau de membres, de partenaires, d’organisations alliées et défenseur·e·s des droits humains et des droits numériques, des féministes et de la justice environnementale qui s’engagent à :

Construire et renforcer les plans d’action communs transversaux aux différents enjeux, mouvements et zones géographiques afin de promouvoir l’inclusion numérique, les droits numériques et de l’internet, un internet féministe et des politiques et pratiques numériques respectueuses de l’environnement.

Amplifier nos voix et perspectives pour placer les droits humains, la justice de genre et la justice environnementale au cœur des discours relatifs à l’inclusion numérique et les droits numériques et être en mesure de contrer les discours anti-droits.

Agir de manière collective pour élaborer des normes, politiques, standards et processus en matière de numérique à la fois démocratiques et respectueux des droits afin de garantir que l’internet et les technologies numériques sont régis en tant que bien public mondial.

Augmenter notre capacité collective en matière de sécurité, de bien-être holistique et de résilience numérique.

Pour qu’APC rende possible et soutienne les contributions du réseau à ces quatre résultats sur le long terme, nous nous engageons à garantir les aspects suivants :

APC a une vision et un objectif communs, et dispose de la capacité, des compétences et des ressources financières pour remplir sa mission dans un environnement de travail permettant à l’ensemble de ses membres et personnel d’apprendre, de grandir et de s’épanouir.

RÉSULTATS IMMÉDIATS

Les changements immédiats que nous réaliserons entre 2024 et 2027 ou les « conditions préalables » aux résultats sur le long terme sont les suivantes :

Résultat 1 : Élaboration et renforcement des programmes communs transversaux aux différents enjeux, mouvements et zones géographiques afin de promouvoir l’inclusion numérique, les droits numériques et de l’internet, un internet féministe et des politiques et pratiques numériques respectueuses de l’environnement.

Argumentation

L’internet et les technologies numériques sont des catalyseurs des droits humains, de la justice sociale, la justice de genre, la justice environnementale, et du développement. Cependant, la marche rapide et incontrôlée de la numérisation, ainsi que la mise en données des économies et des sociétés compromettent ce potentiel, sans oublier les impacts que cela peut avoir sur l’environnement. Les violations des droits humains se multiplient, les États ont renforcé leur pouvoir de surveillance et de contrôle, et les géants technologiques ont une position de plus en plus privilégiée pour influencer et contrôler les délibérations en matière de politiques et ainsi résister au changement. Parallèlement, la situation des communautés non connectées et déjà marginalisées empire en l’absence de tout accès significatif à l’internet leur permettant de participer au niveau socio-économique et politique.

Dans un contexte géopolitique où la polarisation ne cesse de s’accentuer, les perspectives de réaliser les objectifs communs comme les ODD ou des actions sur le climat se réduisent. Les acteurs de la société civile doivent faire face à de nouvelles formes d’oppression avec la montée des États autoritaires et le renforcement de politiques réactionnaires. Les féministes et les communautés LGBTQIA+ sont particulièrement menacées, et les défenseur·e·s de l’environnement et de la terre sont de plus en plus souvent la cible d’attaques tandis que les pays du Sud global exercent une pression accrue sur les ressources naturelles. Cette situation rend difficile dans de nombreux pays de plaider en faveur des droits et de la justice environnementale. Dans un même temps, les capacités d’organisation de la société civile pour défendre l’inclusion numérique et les droits numériques et de l’internet sont fragmentées, se traduisant par la présence d’un grand nombre d’acteurs, une hyper-spécialisation, une multiplicité de causes qui se chevauchent, et un sentiment croissant de travail en vase clos.

Dans un tel contexte, il est nécessaire de renforcer les capacités d’organisation collective pour mettre en place un mouvement ayant le pouvoir de faire avancer l’inclusion numérique, les droits numériques et de l’internet, et un internet féministe. Il convient de travailler dans tous les mouvements de manière transversale afin de soutenir l’ensemble des acteurs de la justice sociale confrontés aux effets néfastes du numérique et plus particulièrement les mouvements féministes et de justice environnementale. Étant donné les spécificités régionales des effets néfastes expérimentés, il est également important de travailler et de partager les apprentissages entre différentes régions pour accroître notre impact de plaidoyer. Les voix des personnes les plus exclues et victimes de discrimination – y compris les communautés à faibles revenus, les femmes et les personnes issues de la diversité de genres, les communautés locales les plus directement touchées par les changements climatiques, et les peuples indigènes confrontés à la destruction de l’environnement – doivent être renforcées dans les forums de prise de décisions et de défense des droits humains à niveau régional et mondial.

Résultats immédiats

Les membres et partenaires d’APC renforcent les programmes de connectivité axée sur les communautés à travers la sensibilisation, un soutien efficace, un renforcement des capacités et des outils performants pour les communautés qui nécessitent une connectivité communautaire viable. Ils les encouragent à utiliser les services locaux et les technologies numériques pour répondre aux besoins exprimés par la communauté.

Les membres et partenaires d’APC renforcent leurs connexions, analysent les problèmes communs et créent et/ou renforcent des plans d’action communs pour faire avancer les droits numériques, un internet féministe et des politiques et pratiques numériques respectueuses de l’environnement.

Résultat 2 : Amplifier less voix et perspectives pour placer les droits humains, la justice de genre et la justice environnementale au cœur des discours relatifs à l’inclusion et aux droits numériques numériques et être en mesure de contrer les discours anti-droits.

Argumentation

Partout dans le monde, on voit apparaître de nouvelles formes de violations aux droits, que ce soit par la montée des autoritarismes ou par les grandes entreprises technologiques aujourd’hui chargées de la gestion de nombre de nos droits humains en ligne. Les discours anti-droits prolifèrent sur l’internet, faisant reculer les acquis de ces dernières années en matière de droits. Ils ont ainsi fait resurgir les discriminations à l’égard des femmes et de la communauté LGBTQIA+ et réduisent au silence, souvent violemment, les femmes et les personnes issues de la diversité de genres. Parallèlement, les intérêts puissants des industries d’extraction tiennent en échec l’action climatique, et utilisent efficacement la désinformation pour influencer les décisions politiques et l’opinion publique. Une autre manière d’étouffer les voix consiste à ne pas suffisamment tenir compte de l’étendue des impacts environnementaux des technologies numériques, y compris sur les communautés locales les plus affectées par l’extraction des minéraux nécessaires à leur fabrication.

Le discours détermine les sujets de discussion, fixe les limites de ce à quoi les politiques répondent ainsi que le type de langage qui y est employé. Cela répercute largement sur le type d’actions choisies et la manière dont elles sont mises en place. C’est à travers la contestation des discours anti-droits ou la reformulation des discours qui ne tiennent pas compte de l’environnement ou des droits spécifiques que les voix marginalisées et que les enjeux fondamentaux pour la justice sociale, de genre et environnementale peuvent attirer l’attention des décideurs, des législateurs et en fin de compte, du secteur privé.

À l’instar du rythme rapide de la numérisation et de la mise en données des sociétés, les pays du Sud global vivent de différentes manières les violations aux droits et les impacts de la technologie sur l’environnement, qu’ils soient dus à l’extraction minière, à l’hébergement des fermes de serveurs ou au déversement des déchets électroniques. Il est nécessaire d’acquérir des savoirs et de favoriser l’apprentissage collectifs pour en comprendre les nuances, et aussi bien les discours féministes que de justice environnementale doivent être intégrés dans les délibérations en matière de droits du numérique afin de renforcer leur articulation au sein des processus politiques et de plaidoyer. Les voix collectives des acteurs de la société civile doivent être amplifiées pour repousser l’influence croissante des discours anti-droits.

Résultats immédiats

Les membres et partenaires d’APC ont une plus grande capacité pour lutter contre la désinformation et les fausses informations.

Les membres et partenaires d’APC s’associent pour créer, renforcer et partager les connaissances dans le but d’influer sur le discours politique.

Les membres et partenaires d’APC co-créent des discours alternatifs axés sur l’inclusion numérique, les droits numériques et de l’internet et leurs intersections avec les enjeux de la justice environnementale.

Les voix féministes intersectionnelles du Sud global parmi les membres et partenaires d’APC contribuent à placer les perspectives féministes au cœur des discours relatifs aux technologies, en vue de la réalisation d’un internet féministe.

Résultat 3 : L’action collective élabore des normes, politiques, standards et processus en matière de numérique qui sont démocratiques et respectueux des droits afin de garantir que l’internet et les technologies numériques sont régis en tant que bien public mondial.

Argumentation

Le travail en faveur des droits numériques et de l’internet est cloisonné et fragmenté en fonction des régions et des enjeux, ce qui complique la capacité de réponse dans un contexte incertain en constante évolution. Les espaces multilatéraux permettant d’influencer les priorités à définir sont eux-mêmes fragmentés et il est de plus en plus difficile pour la société civile d’y avoir accès ou de pouvoir y avoir une réelle incidence, étant donné la domination dans les débats des gouvernements et des puissantes parties prenantes que sont les entreprises. De plus, nombreuses sont les organisations de la société civile qui ne disposent pas de la capacité ou de l’expertise nécessaires pour répondre efficacement dans les diverses instances de politique et de gouvernance, qui travaillent souvent sur des sujets spécialisés. Il résulte de cet état de faits que dans la pratique, les voix et perspectives de la société civile et des plus marginalisés passent en second plan dans les discussions et forums de politiques à niveau mondial, où l’engagement pour des délibérations multipartites et inclusives semble battre de l’aile.

Face à la menace d’un renforcement des inégalités dans le monde et la marginalisation accrue des communautés isolées et à faible revenu, la participation de ces communautés dans les délibérations concernant la gouvernance de l’internet et d’autres technologies numériques est pourtant plus nécessaire que jamais. Les acteurs de la société civile qui travaillent près du terrain ont besoin de soutien dans leurs activités de plaidoyer en faveur de politiques et processus de gouvernance de l’internet axés sur la personne, notamment en s’appuyant sur les connaissances et les compétences du réseau. Il est nécessaire de mener une action collective basée sur les expériences à niveau local et national pour influencer les processus liés à la gouvernance de l’internet et d’autres technologies numériques, et provoquer des changements politiques à niveau régional et mondial.

Résultats immédiats

Les membres et partenaires d’APC contribuent par leurs connaissances et leur expertise à sensibiliser sur la connectivité communautaire aussi bien les communautés que les décideurs politiques et à transformer les politiques et législations de manière à ce que la connectivité communautaire soit légalement autorisée dans le Sud global.

Les membres et partenaires d’APC établissent des stratégies communes et se mobilisent en tant que collectif pour participer aux processus prioritaires à niveau national, régional et mondial afin de les amener à intégrer des politiques et pratiques relatives au numérique qui soit équitables pour les droits humains et l’environnement.

APC met à profit sa présence dans les processus régionaux et mondiaux relatifs aux politiques, normes et standards afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte des voix et perspectives des communautés marginalisées et que ces processus restent démocratiques, ouverts, transparents et responsables.

Les membres et partenaires d’APC intègrent davantage les perspectives basées sur les droits et les plans d’action pour les femmes et les personnes issues de la diversité d’identités sexuelles et de genres dans les politiques, normes et standards relatifs au numérique.

Résultat 4 : Davantage de capacité collective en matière de sécurité, de bien-être holistique et de résilience numérique.

Argumentation

Tous les peuples, mais en particulier les plus vulnérables et les plus menacées – y compris les communautés à faible revenu, les femmes, les personnes issues de la diversité d’identités de genre, et les communautés locales confrontées à la destruction de l’environnement et directement touchées par les changements climatiques – doivent pouvoir être en mesure d’utiliser l’internet et les technologies du numérique en toute sécurité et sans violence ni intimidation ou harcèlement. Dans le contexte actuel d’intensification des attaques hors ligne et en ligne envers les communautés indigènes qui s’opposent à la destruction de l’environnement, ainsi qu’envers les femmes et les personnes issues de la diversité d’identités de genre, il est nécessaire de contribuer spécifiquement à la résilience numérique de ceux et celles qui œuvrent en faveur de l’environnement et des terres, des acteurs de la justice de genre et des féministes. La solidarité et l’action collective peuvent s’avérer être de puissants outils pour les défenseur·e·s en danger. Cependant, il convient d’articuler le soutien à apporter de manière participative afin de s’adapter au mieux aux spécificités et nuances de chaque lutte, et de remettre en question les structures de pouvoir qui perpétuent les inégalités intersectionnelles. Tout soutien devrait tenir compte des milieux de vie, des expériences et des besoins, et ouvrir la voie à une autonomie d’action personnelle et politique.

Résultats immédiats

APC et nos partenaires ont une même compréhension des menaces en ligne et hors ligne et élaborent des stratégies collectives en matière de sécurité et de bien-être holistiques pour y faire face.

APC et nos partenaires ont davantage de capacités pour créer et renforcer notre infrastructure numérique.

APC et nos partenaires se solidarisent pour apporter un soutien aux défenseur·e·s en danger.

Les activistes féministes et les communautés queers et non conformes au genre ont davantage de capacités pour s’engager sur l’internet et les autres technologies du numérique en faisant attention à leur bien-être, et en conservant leur curiosité, leur esprit ludique et leur sécurité.

Résultat 5 : APC a une vision et un objectif communs, et dispose de la capacité, compétences et des ressources financières pour remplir sa mission dans un environnement de travail permettant à l’ensemble de ses membres et à son personnel d’apprendre, de grandir et de s’épanouir.

Argumentation

Pour renforcer l’organisation collective il nous faut mettre en avant cet aspect de notre travail, veiller à ce que les différents éléments du réseau et les stratégies de développement du mouvement des différents projets et programmes fonctionnent de manière coordonnée afin de pouvoir atteindre les résultats de ce plan stratégique. Lors de la planification des projets, nous devons renforcer en interne le développement et le partage de connaissances, et consolider la coordination. Nous devons également élaborer des indicateurs communs à tous les projets et programmes. Nous devons continuer à entretenir une culture d’apprentissage et de bien-être collectif parmi nos membres et notre personnel afin d’appuyer les résultats des plaidoyers, donner la capacité et le soutien nécessaires aux membres et partenaires pour que toutes et tous puissent contribuer collectivement aux résultats dont il est question plus haut, et développer un sentiment durable d’objectif commun qui permette aux membres et au personnel de grandir et de s’épanouir dans leur travail d’activiste. Il nous faut constamment reconstruire notre engagement interne pour vivre nos valeurs, dans notre manière de nous organiser et de travailler ensemble.

Résultats immédiats

Les membres et le personnel d’APC se connaissent mieux les uns les autres et établissent des liens plus solides entre eux.

Les membres et le personnel d’APC sont davantage à même de travailler ensemble au niveau stratégique et opérationnel, grâce à une vision et un objectif partagés.

Les systèmes d’APC de gestion, de planification et de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (MEL) des connaissances soutiennent l’apprentissage collectif et la hiérarchisation continue de notre travail pour obtenir des répercussions plus importantes.

Les membres et le personnel d’APC ont une meilleure compréhension commune du concept de bien-être et des politiques et pratiques organisationnelles élaborées collectivement qui appuient notre bien-être, résilience et durabilité collective.

APC dispose d’une base de financement diversifiée et durable.

[1] https://feministinternet.org/en/page/about

[2] L’initiative Local Networks (LocNet) a débuté en 2017 dans le cadre d’une collaboration entre APC et Rhizomatica, et ce, en partenariat avec des communautés locales et des organisations de soutien en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

[3] https://www.apc.org/about/history/enabling-civil-society-policy-making

[4] Ceci est tiré de la position d’APC en 2000 au sein du Groupe de haut niveau des Nations Unies sur les TIC pour le développement. Cette citation est tirée de « Encourager la participation de la société civile dans les politiques des TIC » (APC, 2003). https://www.apc.org/sites/default/files/InvolvingCivilSociety_FR.pdf

[5] Il est important de comprendre la différence entre « l’approche fondée sur les droits humains » et la défense des droits humains. L’approche fondée sur les droits humains trouve ses racines dans le Sud global (tel qu’exprimé en 1986 dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit au développement). Cette approche se fonde aussi sur la perspective critique, ancrée dans la justice sociale, à l’égard des droits civils et politiques individuels, une perspective qui a émergé vers la fin de la guerre froide. Le travail d’APC dans le domaine des droits humains a toujours été plus qu’une simple question de droits individuels ou de droits numériques.

[6] Le document « Encourager la participation de la société civile dans les politiques des TIC » (APC, 2003) contient les positions sur le SMSI des différentes régions d’APC et du Programme d’appui aux réseaux de femmes (PARF). https://www.apc.org/sites/default/files/InvolvingCivilSociety_FR.pdf

[7] https://feministinternet.org

[8] Luca Belli définit l’autodétermination des réseaux comme « le droit de s’associer librement pour définir, de manière démocratique, la conception, le développement et la gestion de l’infrastructure de réseau comme un bien commun, afin que tous les individus puissent librement rechercher, transmettre et recevoir des informations et des innovations ». Building Good Digital Sovereignty through Digital Public Infrastructures and Digital Commons in India and Brazil | ThinkTwenty (T20) India 2023 - Official Engagement Group of G20 (t20ind.org)

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Global_North_and_Global_South

[11] A New Social Contract for a New Era - United Nations Sustainable Development

[12] Advocacy in times of TRIPS waiver | Global Information Society Watch (giswatch.org)

[13] WPSR 2023 Chapter 1.pdf (un.org)

[15] Ibid.

[18] C’est le cas notamment, sans s’y limiter, de la Palestine, la Jordanie et du Liban (Algorithmic Anxieties & Feminist Futures in MENA | GenderIT.org), Tigray dans le nord de l’Éthiopie (Tigray: Life Beneath the Sealed Skies | GenderIT.org), et de pays tels que l’Inde, le Nigeria, l’Ouganda et plus récemment, le Kenya.

[23] Starlink and Inequality - Many Possibilities

[24] Revealed: Amazon linked to trafficking of workers in Saudi Arabia | Amazon | The Guardian

[25] Derechos Digitales on Tumblr

[28]. Cette définition s’appuie sur le travail de Srilatha Batliwala, activiste féministe et universitaire engagée dans des mouvements locaux de femmes à grande échelle (https://issuu.com/awid/docs/changingtheir-world-2nd-ed-eng?e=2350791/3186048), et sur les perspectives du personnel d’APC.

[29] https://issuu.com/awid/docs/changing-their-world-2nd-ed-eng?e=2350791/3186048

[30] Évaluation du travail du Programme des droits des femmes d’APC sur le renforcement du mouvement féministe à l’ère du numérique. https://genderit.org/sites/default/files/mfievaluation2020-brief4networks_september_2020.pdf

[31] Ibid.

Lisez le Plan stratégique 2020-2023 d’APC ici (HTML) ou ici (PDF en anglais).